多くの企業がDX化に取り組んでいますが、すべての企業で成果が出ているとは限りません。そのため、DX推進しているのに職場が何も変わらないといった状況は、少なくありません。

現場で相変わらず紙文化や非効率な作業が続いていると、将来性を不安に思う人もいます。本記事では、DX推進しているのに職場が何も変わらない原因について紹介します。このまま働くべきか悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

・DX推進しているのに職場が何も変わらない原因は、DXへの理解力が足りない、人材・予算が不足している、ビジョンや目標が曖昧など

・DX推進しているのに何も変わらない職場で働き続けるリスクは、キャリアが停滞する、価値観のズレが生じる、ストレスが蓄積されるなど

・このまま働くべきかの判断基準は、会社が本気で変わろうとしているかを見極める、自分の働き方やスキルに良い影響があるか考えるなど

目次

DX推進しているのに職場が何も変わらない原因

DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めているはずなのに、実際の職場では業務改善や働き方の変化が感じられない、と不安を感じる人は少なくありません。DX推進しているのに職場が何も変わらない原因を紹介します。

- 経営層がDXへの理解力が足りない

- DXを推進する人材が不足している

- DX推進に取り組むための予算が不足している

- DXに取り組んでも成果がわからない

- DX推進しているのに組織文化が変わっていない

- DXという言葉だけでビジョンや目標が曖昧

経営層がDXへの理解力が足りない

DXを推進させるには、経営層の理解とリーダーシップが欠かせません。しかし現実には、DXをIT化や最新ツールの導入程度にしか捉えていない経営層も存在します。その結果、DXの本質である業務改革や価値創造が軽視され、表面的な取り組みで終わってしまうのです。

トップがDXの必要性や意義を正しく理解していないため、組織ではなく個々の力に任せきりになっているケースも少なくありません。クラウドエース株式会社の調査では、DXを推進する際の課題として、「エンジニアに丸投げになっている」と答えた割合が42%に及びました。

このように経営層が率先して変革に取り組む姿勢を示さない限り、現場は変わらないままです。

DXを推進する人材が不足している

DXを進めるには、ITの知識だけでなく、業務理解や組織改革への知見を持つ人材が必要です。しかし、多くの企業ではそのようなスキルを持つ人材が圧倒的に不足しています。

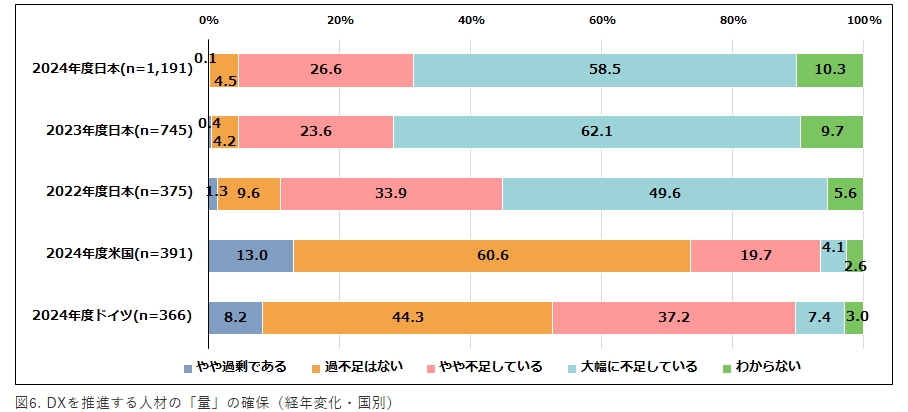

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が発表した「DX動向2025」によれば、DXを推進する人材の過不足状況は以下の通りです。

出典:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)「DX動向2025」

DXを推進する人材が不足していると答えた日本の企業は、85.1%です。8割以上が不足していると答えた日本に対し、アメリカ23.8%、ドイツ44.6%と大きく差があることがわかります。日本では、担当者が兼任だったり、社内のIT部門に一任されたりするケースも少なくありません。

専門知識がないままツールを導入しても、業務に合わずに定着しないことが多いです。また、現場の課題を正しく把握しないまま進めたDXは、単なる形だけの改革に終わります。

DX推進に取り組むための予算が不足している

DXは一朝一夕で成果が出るものではなく、中長期的な投資が欠かせません。システム導入や人材確保、教育コストなど、さまざまな費用が発生します。しかし、現実にはDX予算が限られており、必要な取り組みを十分に実行できていない企業も多く存在します。

クラウドエース株式会社の調査でも、投資する予算確保が難しいと答えた割合が3番目に多いです。とくに中小企業では、成果が見えにくいものに予算を割けにくい傾向があります。その結果、部分的な対応にとどまってしまい、成果を感じにくくなるのです。

DXに取り組んでも成果がわからない

DXを推進しても、成果が出ているかどうかわからないと感じている企業が少なくありません。IPAの調査によると、「成果が出ている」と答えた企業の割合は、アメリカとドイツでは8割を超えていますが、日本では6割弱にとどまりました。

さらに注目すべきは、「成果がわからない」と回答した割合です。アメリカとドイツが5〜6%程度であるのに対し、日本では26.2%と大きな差があります。これは、何を達成するためにDXに取り組むのか、そのビジョンが不明確であることを意味しています。

単にツールを導入しただけで満足していたり、担当部門に丸投げしているケースも少なくありません。こうした状況では、社内全体での効果検証や評価も行われず、DXの本質的な価値を見失ってしまうでしょう。

DX推進しているのに組織文化が変わっていない

DXは単なる技術導入ではなく、組織文化そのものの変革が求められます。例えば、上司の許可がなければ新しい取り組みができないような旧来の体質では、柔軟でスピード感あるDXは実現できません。にもかかわらず、多くの企業では従来の文化や価値観が根強く残っています。

変革を阻むのは、社員の意識や行動習慣だけでなく、評価制度や組織構造も関係しています。失敗を許容せず、挑戦よりも安定を重視する文化の中では、DXは絵に描いた餅に終わるでしょう。

DXという言葉だけでビジョンや目標が曖昧

DXを推進するという言葉だけが先行し、具体的なビジョンや目標が不明確な企業も多くあります。その結果、社員は何をすればいいのか分からず、ただ業務が増えるだけという事態に陥りがちです。

DXは企業の方向性を示す戦略的な取り組みであるべきです。そのためには、トップが明確なビジョンを掲げ、社内に浸透させる必要があります。

DX推進しているのに何も変わらない職場で働き続けるリスク

DX推進しているのに何も変わらない職場で働き続けると、変化への対応力が低く、時代の流れから取り残されるリスクがあります。その他にはどのようなリスクがあるのか、具体的に見ていきましょう。

- 将来的にキャリアが停滞する

- 転職後に価値観のズレが生じる可能性がある

- 精神的ストレスが蓄積されやすい

- 会社全体が沈んでいく可能性もある

将来的にキャリアが停滞する

DXに本気で取り組んでいない職場では、社員一人ひとりのスキルや知識のアップデートが難しくなります。なぜなら、最新のツールやデータ活用法に触れる機会が少なく、業務も従来型のままであるケースが多いためです。

そのような環境にいると、転職市場や他社との比較で自分の市場価値が徐々に下がっていきます。実際に、成長産業や先進的な企業では、デジタル技術への理解や活用力を重視する傾向が強まっています。

また、社内で新しい業務に挑戦できる機会が少ないと、ルーチンワークが中心になりがちです。その結果、自ら学ぶ意欲も薄れ、仕事に対するモチベーションまで低下しかねません。キャリアアップを目指すなら、変化に対応する力を養える職場で経験を積むことが不可欠です。

転職後に価値観のズレが生じる可能性がある

変化のない職場に長くいると、他の企業との感覚のズレに気づきにくくなります。とくに、デジタル活用が当たり前となっている企業に転職した場合、思っていた以上に仕事の進め方や価値観にギャップを感じることがあります。

例えば、業務のスピード感やITツールの使いこなし方などが、まったく異なることに戸惑う人も少なくありません。こうしたズレは、転職後の人間関係や業務パフォーマンスに悪影響を与えることがあります。なぜなら気が付かないうちに、時代遅れの働き方を身につけてしまっている可能性があるからです。

精神的ストレスが蓄積されやすい

DX推進しているのに何も変わらない職場では、改善されない非効率な業務や不透明な方針に対して、不満やストレスがたまりやすくなります。例えば、紙ベースの業務や手作業が残っていたり、何のためのツール導入なのか説明がないまま使わされたりする状況は、現場の混乱や不信感を招きます。

働く側にとっては、変化が求められる社会とのギャップに気づきつつも、社内は何も変わらないという状況に強いストレスを感じるものです。このような環境では、やる気を持って働いていたとしても、次第にモチベーションが低下することもあります。

会社全体が沈んでいく可能性もある

DX推進しているのに何も変わらない職場では、市場の変化や競合の動きに対応できず、会社そのものが沈んでいくリスクを抱えています。変化の激しい現代では、テクノロジーを活用した柔軟な経営が求められています。

しかし、現場の実態を見ずに形式だけを整えるだけのDXでは、顧客ニーズに応えられません。実際、経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」では、DXに本気で取り組めなかった企業が競争力を失い、市場から淘汰されると予測されています。

また、DXが進まない会社は、優秀な人材が流出する傾向にもあります。新しいことに挑戦できない環境に不満を感じ、転職を選ぶ社員が増えると、ますます社内が沈んでいく可能性があるのです。

DX推進の成果がある企業の特徴

環境が整っている企業では、DXの取り組みが成果に結びつきやすくなっています。どのような企業がDX推進の成果があるのか特徴を見ていきましょう。

- ITツールが積極的に導入されている

- トップダウンでDXが進められている

- 部署間の連携が強く、情報共有がスムーズ

- 社員のリスキリングを支援している

ITツールが積極的に導入されている

DXに積極的な企業では、日々の業務にITツールを活用することが当たり前です。例えば、チャットツールやクラウドサービス、業務効率化アプリケーションなどが多く使われています。こうしたツールを活用することで、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が実現できるのです。

重要なのは、単なる導入にとどまらず、現場の業務内容や課題に合った形でツールを使いこなしていることです。従業員が自らの業務を見直し、どうすれば効率化できるかを意識して活用している企業ほど、DXの効果が実感されやすくなります。

トップダウンでDXが進められている

DXに本気で取り組んでいる企業では、経営層が自ら先頭に立って変革をリードしています。ビジョンの提示や投資判断だけでなく、現場の取り組みにも関心を持ち、社員との対話を重視していることが特徴です。

トップがDXの必要性を深く理解しており、その熱意が社内に伝播することで、全社的な動きへとつながっています。

また、トップダウンで推進することによって、部署をまたぐ取り組みや大胆な組織改革も実現しやすくなります。現場任せではどうしても保守的になりがちな変革も、経営層の意志と支援があれば、大きな一歩を踏み出せるのです。

成功している企業の多くは、DXを経営課題として捉え、戦略的に取り組んでいます。

部署間の連携が強く、情報共有がスムーズ

DXが進んでいる企業では、営業やマーケティング、開発、カスタマーサポートなど、各部門が横断的に情報を共有しながら業務を進めています。これにより、顧客ニーズの把握や課題解決のスピードが格段に向上します。

とくにデータをもとに判断・意思決定を行っている企業では、誰もが必要な情報にすぐアクセスすることが可能です。会議や報告のための資料づくりに多くの時間を割く必要がなくなり、本来の業務に集中しやすい環境が整っています。

連携と共有を大切にする企業文化こそが、DX推進の基盤となっているのです。

社員のリスキリングを支援している

DX推進において、社員一人ひとりのスキル向上が欠かせません。そのため、先進的な企業では「リスキリング(学び直し)」を積極的に支援しています。具体的には、社内研修や外部講座の提供、業務時間内での学習支援、資格取得の補助などです。

このような環境では、社員が自ら成長意欲を持ち、新しいツールや概念に前向きに取り組めるようになります。また、習得したスキルをすぐに業務に活かす仕組みが整っているため、学びと実践のサイクルがうまく回るのです。

これにより、変化への適応力が高まり、組織全体の競争力も向上します。

リスキリングを軽視せず、継続的に支援している企業ほど、長期的に安定したDXの実現が可能です。

DX推進しているのに何も変わらない職場で働き続けるべき?判断基準は?

変化のスピードが遅い職場で働いていると、キャリアに悪影響を及ぼす可能性があります。しかし、すぐに辞めるべきかどうかは慎重に判断することが大切です。ここでは、転職すべきかどうかを見極めるための判断基準を解説します。

- 会社が本気で変わろうとしているかを見極める

- 自分の働き方やスキルに良い影響があるかどうか

- 自分がこのまま働いている将来を想像できるか

会社が本気で変わろうとしているかを見極める

まず注目すべきは、会社が本気で変わろうとしているかどうかです。たとえ今は変化が表面化していなくても、経営層が強い意志を持ってDXを推進しているなら、将来的に変わる可能性があります。

反対に、経営層が掛け声だけで現場任せにしている場合は、変革は進みにくく、期待も裏切られやすいです。DXに関するビジョンが明確に語られているか、社員への情報共有が行われているか、組織や業務プロセスに変化が出てきているかなどを観察しましょう。

また、社員の声に耳を傾け、改善に向けたアクションがあるかも重要です。上司や同僚が前向きに取り組んでいる様子があれば、社内全体として変化に向けた機運が高まっている可能性があります。

自分の働き方やスキルに良い影響があるかどうか

会社の取り組みが自分の働き方やスキルに良い影響を与えているかも、大きな判断ポイントです。例えば、DXをきっかけにリモートワークが導入されたり、業務の無駄が省かれて効率化されたりしているなら、それは前向きな変化といえます。

また、社内で新しいツールの研修が始まっている、リスキリングの機会が増えている、といった環境の変化も自分にとっての成長のチャンスです。一方で、業務量ばかりが増えて負担が大きくなっている、変化の内容が現場と合っていない、といった状況であれば注意が必要です。

自身の成長につながる要素があるか、これまでよりも前向きに仕事に取り組める環境かを冷静に見極めましょう。

自分がこのまま働いている将来を想像できるか

最終的な判断は、自分がこの会社で働き続けた先に、どのような未来を描けるかにかかっています。このまま5年後も今と同じ働き方をしていたいか、成長している実感を持ち続けられそうかといった問いに対して、前向きなイメージができるか考えてみましょう。

将来像が明確に描けない、変化が起こる気配が感じられない、といった状態であれば、環境を変えることも視野に入れるべきです。

逆に、自分の力を活かして組織を良くしていきたいと感じるなら、その気持ちが働くうえでの大きな原動力になります。未来に対する納得感が持てるかどうかが、最も重要な判断基準です。

DX推進しているのに何も変わらない職場に関するよくある質問

DX推進しているのに何も変わらない職場に関するよくある質問を紹介します。

- DX推進している企業はどのようなことに取り組んでいるのか?

- DX推進とはそもそも何?

- DX推進しているかは重要なこと?

DX推進している企業はどのようなことに取り組んでいるのか?

DX推進している企業が行っている取り組みは、以下の通りです。

- ペーパーレスの推奨

- DX人材の確保

- システム開発

- DXに関する社内ビジョンの設計・共有

- IT投資の予算増加

- バックオフィスSaaSの導入

主に上記のような取り組みを行っていますが、企業ごとにどのような取り組みを行っているかは異なります。ツールを導入しただけで終わらず、継続的にアップデートしている企業こそ、本当にDXを推進しているといえるでしょう。

DX推進とはそもそも何?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、企業や社会の仕組みそのものを変革し、新たな価値を生み出す取り組みのことです。単なるデジタル化とは異なり、業務を効率化するだけでなく、組織の在り方や提供するサービスそのものを再構築するのが目的です。

例えば、紙で行っていた手続きをすべてオンライン化したり、顧客データを分析してパーソナライズされたサービスを提供したりするのもDXの一部といえます。本質的にはどうすれば今のビジネスをよりよくできるか、変化に強い組織になれるかを考え、行動に移すことがDX推進です。

DX推進しているかは重要なこと?

DX推進しているかは重要です。なぜなら、DXが進んでいる企業は変化に柔軟で、社員の働き方やキャリア形成にも良い影響を与えやすいからです。DXに本気で取り組む企業は、業務のムダを減らし、リモートワークやフレックスタイムなど多様な働き方を実現しています。

IPAの調査でも約8割の企業がDXに取り組んでいると答えています。そのため、DX推進していない企業は、時代の流れに取り残されているといっても過言ではありません。

まとめ

DX推進しているのに何も変わらない場合、経営層の理解不足や人材・予算の不足などが原因になっていることがあります。こうした職場に長くいると、キャリアの停滞やストレスにつながる恐れがあります。

すぐに転職を検討する必要はありませんが、将来的なビジョンを考えた上でこのまま働き続けるか見極めましょう。

コメントを残す