転職活動では、短期離職の回数や在籍期間、退職理由が応募先企業の評価に直結します。とくに「入社3ヶ月未満の退職」「短期間に複数回の転職歴」「退職理由が曖昧」といった要素は、面接官に「すぐ辞めるのでは?」と不安を抱かせかねません。

本記事では、短期離職を繰り返すと転職が不利になるのか解説します。転職期間・回数・理由の目安や短期離職を終わらせるための4つのポイントを紹介していますので、参考にしてください。

・一般的に短期離職と見なされる期間は、1年未満(具体的な定義はない)

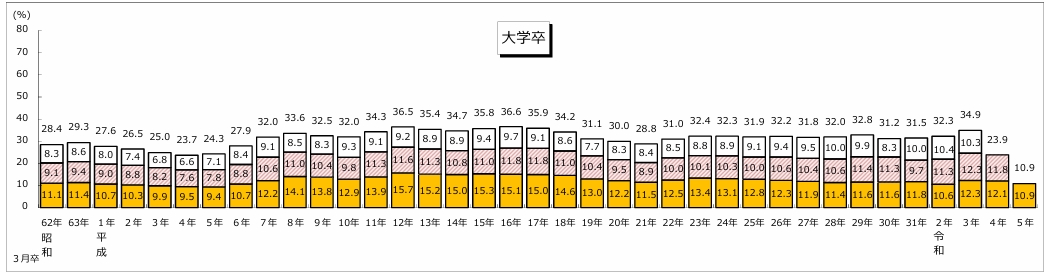

・新卒社員(大学卒)の34.9%が3年以内に会社を辞めている

・短期離職が転職に不利になるのは、離職期間が極端に短い、退職理由がネガティブな内容

・短期離職があっても転職が不利にならないのは、スキルや実績で価値を証明できている、合理的な理由がある

・短期離職が3回を超える・1年未満の離職を繰り返すと注意

目次

短期離職とは?何年以下が短期になるのか

短期離職とは、就職や転職をしてから比較的すぐに会社を辞めることを指します。短期離職について見ていきましょう。

- 一般的に短期離職と見なされる期間

- どのくらいで辞める人が多い?離職のタイミング

一般的に短期離職と見なされる期間

短期離職とされる期間は企業や業界によって若干異なりますが、多くの企業では「1年未満」の退職を短期と判断します。ただし、具体的な定義がありませんので、中には3年未満を短期離職と捉える場合もあります。

3ヶ月以内での退職はとくに注意が必要です。3ヶ月以内は、入社してすぐ辞めた人という印象を強く残すからです。半年〜1年未満での離職も、業務の全体像がわかる前に辞めたと評価される場合があります。

人事担当者は、職歴に短期離職が続いていると「すぐ辞める人材なのでは」と感じやすくなります。それだけに、離職した理由を明確に説明できるよう準備しておくことが重要です。ポジティブな転職理由やスキルアップの意欲などを交えて話すことで、マイナスの印象を軽減できます。

短期離職=悪いというわけではありませんが、採用側の見方を理解し、自分のキャリアをどう伝えるかを工夫しましょう。

どのくらいで辞める人が多い?離職のタイミング

厚生労働省のデータによると、新卒社員(大学卒)の34.9%が3年以内に会社を辞めています。

出典:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します|厚生労働省

中でも1年目の離職が最も多く、就職後すぐに合わないと感じて退職を選ぶ人が多いことがわかります。業務の厳しさや職場の人間関係に悩みを抱えやすく、離職率が高いです。

中途採用者の場合でも、3ヶ月〜1年以内に辞めるケースは珍しくありません。ミスマッチや会社の体制に不満を感じ、転職を決意することが多いからです。

離職のタイミングは人それぞれですが、共通しているのは現状に我慢し続けるのではなく、自分の働き方を見直そうとする動きが背景にあります。離職のタイミングとして多いのは、以下の通りです。

- ボーナスをもらった後

- 求人が多い時期(3月や10月)

- 会社の閑散期

転職を考え始めたときには、自分の状況や希望条件を整理し、同じ失敗を繰り返さないための準備を始めることが重要です。

短期離職が転職に不利になるケース

短期離職が転職に不利になるのは、採用担当者が応募者の定着意欲や職務へのコミットメントを疑う場合です。とくに在籍期間が数ヶ月単位で繰り返されると、すぐ辞める人というマイナスイメージを持たれます。その結果、書類選考や面接で落とされやすくなります。

- 離職期間が極端に短く、理由が曖昧な場合

- 自己PRできる材料が少なくなる

- ポジティブな退職理由が説明できない場合

離職期間が極端に短く、理由が曖昧な場合

在籍期間が1~3ヶ月程度で終わっていると、採用側がなぜすぐ退職したのかを疑います。理由が「職場の雰囲気が合わなかった」「思っていた業務と違った」など抽象的だと、問題の本質がつかめず不明瞭な印象を与えます。

また、離職理由が表面的だと、面接官は応募者の自己分析力や問題解決力を疑いかねません。そのため、短期離職の理由を話す際は、具体的な事実や数字を交えて説明しましょう。

例えば「入社後すぐに配属されたチームが少人数で、上司との連携方法が確立していなかったため、業務の進め方を学ぶ機会が得られませんでした。その結果、自分の強みを活かせないと判断し、より成長できる環境を求めて転職を決意しました。

」といった具合です。

このように詳細を示すことで、曖昧さを解消し、面接官に納得感を持ってもらえます。

自己PRできる材料が少なくなる

新卒で短期間に退職すると社会人経験が乏しく、成果や実績を示しにくいです。ビジネスマナーの習得も中途半端になり、採用担当者の納得感を得にくくなります。人柄をアピールしても説得力に限界があり、他の応募者との差別化が難しいです。

社内調整やチーム作業で得られるコニュニケーション能力や問題解決力も浅いため、具体例を挙げにくいという課題があります。また、入社後の研修やOJTを通じて身に付く仕事の進め方や業界知識の蓄積が不足し、面接での質問対応に不安を感じるでしょう。

自己成長のストーリーが薄いため、なぜこの仕事を選んだのか、今後どう成長したいのかを語りにくくなります。その結果、熱意やポテンシャルを十分に伝えられず、採用担当者からの評価が下がる可能性が高まります。

ポジティブな退職理由が説明できない場合

面接では必ず退職理由を質問されます。ポジティブな理由を説明しなければ、短期離職の印象が強まり不利になります。とくに在籍期間が短い場合、「またすぐ辞めるのでは」と懸念を抱かれやすいです。

そのため、ネガティブな理由も前向きに言い換えることが重要です。以下の表に、よくある退職理由を5つ取り上げ、ネガティブ表現からポジティブ表現への言い換え例を示しました。

| ネガティブな退職理由 | ポジティブな退職理由 |

|---|---|

| 職場の人間関係が合わなかった | より良いコミュニケーション環境でチームに貢献したいです |

| 業務内容が期待と違っていた | 自身の強みを活かせる業務に挑戦したいです |

| 残業が多すぎて負担だった | ワークライフバランスを保ちつつ成果を追求したいです |

| 給与が低くて生活が苦しかった | スキルに見合った待遇を得て、長期的に成長したいです |

| 成長機会が限られていた | スキルアップ環境で挑戦し、企業の発展に貢献したいです |

面接ではこの言い換え例をベースに、前職で得た成果や身に付けたスキル、今後の目標を組み合わせて説明すると説得力が増します。自己成長のストーリーを明確にすることで、採用担当者に長く活躍してくれそうだと感じてもらいましょう。

短期離職があっても転職が不利にならないケース

短期離職があっても、不利にならないケースがあります。まず、在職期間中に得たスキルや成果が明確な場合です。次に、家族の事情や会社都合など、合理的な理由があり説明に一貫性がある場合です。これらの場合は、短期離職があっても転職が不利になりません。

- スキルや実績で価値を証明できている

- 合理的な理由があり、説明が一貫している

スキルや実績で価値を証明できている

短期離職があっても、在職中に得た具体的なスキルや成果を示せれば評価は下がりません。例えば、前職でプロジェクトのリードを担い売上を20%向上させた経験や、業務改善によって工数を30%削減した実績があれば、職歴の短さを補えます。

また、資格取得や社内表彰を獲得していれば、学習意欲や専門性を裏付ける材料となります。こうしたデータや数字は、採用担当者に「即戦力になる」「成果を持ち帰ってくれる」といった期待を抱かせるため効果的です。

面接では、どのように課題を発見し、解決策を講じたかを時系列で説明すると説得力が増します。結果として、短期離職そのものよりも何を残したかが重視され、選考を有利に進められます。

合理的な理由があり、説明が一貫している

短期離職でも、退職理由が合理的かつ一貫していれば、採用側の理解を得やすくなります。例として、親の介護や転勤伴う引っ越し、配属先の組織変更による担当業務の消滅などが挙げられます。

これらは本人の責任ではない事情として受け止められやすく、面接官も納得しやすいです。重要なのは、退職理由を話す際に事実と背景を丁寧に説明し、次のキャリアで何を実現したいかを繋げることです。

例えば「親の介護が落ち着いたため、専門知識を活かして御社のプロジェクトに貢献したい」と示すと、一貫性が感じられます。こうしてストーリーを構築すると、短期離職の印象を払拭し、応募者の信頼性を高められます。

転職に不利とされる「離職の回数」と「期間」の目安は

転職活動でネガティブに捉えられやすい離職回数や期間に定義はありませんが、一定の目安はあります。ただし、業界や職種、退職理由によって評価は変化します。自分のキャリアを客観的に分析し、適切な説明を準備しましょう。

- 短期離職は何回から不利になる?

- どのくらいの期間の離職だと印象が悪くなるのか?1年?3カ月?

短期離職は何回から不利になる?

離職回数が多いと、採用担当者はすぐに辞める可能性があると不安を抱きます。とくに2回以上の短期離職は注意が必要です。例えば、新卒で3カ月、次に半年で退職している場合、合計2回の短期離職があることになります。

この時点で同じ理由で何度も転職を繰り返しているとみなされやすいです。面接官は求人票に掲げた業務を全うしてくれるかを重視するため、離職回数が増えるほど懸念は大きくなります。

回数が3回を超えると、職歴全体の信頼性に疑問を持たれやすくなります。そのため、経歴書での整理や面接での説明を入念に準備し、回数以上に何を学んだかを伝える工夫が必要です。

どのくらいの期間の離職だと印象が悪くなるのか?1年?3カ月?

離職期間の長さも評価に影響を与えます。一般的な目安は1年未満の離職で、特に3カ月未満は最もネガティブに捉えられます。入社して3カ月未満での退職は、3カ月の業務の中では何も得られないと評価されがちです。

続いて半年未満の離職も同業界ではマイナス評価になります。半年から1年未満の在籍は、最低限の業務経験はあるものの、成果が見えにくいため説明を求められるケースが増えます。

一方、1年以上在籍していれば基本的な業務遂行力はあるとみなされ、離職理由の合理性が重視されやすい。面接では、在籍期間ごとの学びや達成事項を具体的に整理し、適切にアピールしましょう。

短期離職を繰り返してしまう理由と対処法

短期離職を繰り返す背景には、入社前の情報収集不足や自己分析の甘さ、労働環境のミスマッチなどがあります。失敗を繰り返さないためには、転職活動前に企業研究やキャリアビジョンの再構築を行い、面接での質問や試用期間を通じて自分に合う職場か見極める意識が重要です。

- 仕事内容や条件が聞いていた話と違う

- 人間関係に悩まされる

- 労働環境が悪い

- 自分に合っていない仕事を選んでしまった

- キャリアビジョンが不明確

- 転職活動を焦って行ってしまった

仕事内容や条件が聞いていた話と違う

入社前に提示された業務内容や勤務条件が、実際の職場で大きく異なるケースです。求人票や面接での説明が曖昧だったり、担当者が詳細を把握していなかったりするとミスマッチが起こります。結果として想像していた仕事と違うと感じ、早期離職に繋がります。

入社前に提示された業務内容と実際の労働条件が違うときの対処法については、以下の記事を参考にしてください。

【対処法】

- 企業研究を徹底する:公式サイトだけでなく、SNSや口コミサイトも活用し、実際の業務フローや残業実態を調べる。

- 面接で具体的に質問する:「1日のスケジュールはどうなりますか?」「裁量権や担当範囲はどこまでですか?」と細かく確認する。

- 試用期間中に注意深く観察する:上司や先輩の指導体制、業務マニュアルの有無、チームの雰囲気をチェックし、自分の働き方と合致するか判断する。

関連記事:求人情報と労働条件が違うときの対処法と違法について!転職時の注意点を紹介

人間関係に悩まされる

職場の人間関係が原因で短期離職に至ることは珍しくありません。上司のコミュニケーションスタイルや同僚との価値観の違いがストレスとなり、居心地の悪さを感じるとすぐに辞めたくなります。とくに小規模チームでは人間関係がダイレクトに仕事の満足度に影響します。

【対処法】

- 面接時に職場文化を確認する:社内イベントやミーティングの頻度、コミュニケーションツールの使い方について尋ねる。

- 自分からコミュニケーションを取る:入社後は積極的に挨拶や雑談を行い、信頼関係を築く努力をする。

- 相談窓口やメンター制度を活用し、早めに悩みを共有する:社内サポート体制が整っているかも確認ポイントです。

労働環境が悪い

長時間労働や過度なノルマ、休暇取得の難しさなど、劣悪な労働環境はすぐに退職意欲を高めます。求人情報に残業なしと記載があっても、実態は繁忙期に毎日2〜3時間残業が常態化しているケースもあります。福利厚生や休暇制度が整備されていないと、心身の疲弊から短期離職を招きやすいです。

【対処法】

- 具体的な労働時間を質問する:平均残業時間や休日出勤の頻度を面接で確認する。

- 福利厚生の詳細を把握する:有休取得率や産休・育休の実績、健康支援制度などをチェックする。

- 上司とコミュニケーションを図る:入社後は定期的に上司と面談し、負荷の調整や業務改善を提案することで働きやすい環境づくりを作る。

自分に合っていない仕事を選んでしまった

興味本位や高収入だけを重視して職種を選ぶと、自分の性格やスキルと乖離した仕事に就きやすくなります。結果として向いていないと感じやすく、長続きしません。自己理解が不足していると、職務内容や業務の進め方が肌感覚で合わず早期離職に至ります。

仕事が合わないときの対処法については、以下の記事を参考にしてください。

【対処法】

- 自己分析を深める:強み・弱みの棚卸しや適性検査を活用し、自分に合う職種や業務スタイルを明確化する。

- 職務経歴書で一貫性を示す:過去の経験や興味を軸にしたキャリアプランを作成し、面接で語る。

- 事前に業務を体験してみる:インターンや業務体験を利用し、実際の業務を短期間でも体験してミスマッチを防ぐ。

関連記事:仕事が合わないときの対処法!合わないと感じる理由や転職の判断基準を解説

キャリアビジョンが不明確

将来の目標や働き方のビジョンが定まっていないと、転職するたびに条件や業務を変えてしまい、短期離職の連鎖を招きます。何を軸に働くかが曖昧だと、どの企業を選んでも満足感が得られずに辞めてしまうのです。

自分が何のために働いているのか、仕事する意味を明確化することが重要です。キャリアについて誰に相談すればいいかわからない場合は、以下の記事を参考にしてください。

【対処法】

- キャリアプランを設計する:5年後、10年後の理想像を描き、必要なスキルや経験を逆算する。

- 専門家に相談する:メンターやキャリアカウンセラーに相談し、自分の価値観や目標を言語化する。

- 転職理由を明確化する:転職理由をビジョンにリンクさせ、企業選びの軸をブレないようにする。

関連記事:キャリア相談は誰にする?状況別に最適な相手と相談のコツを解説

転職活動を焦って行ってしまった

離職後すぐに再就職を急ぐと、応募先を十分に比較検討せずに決めてしまいがちです。求人票の魅力的な条件だけで応募すると、入社後に期待と違ったと感じるリスクが高まります。焦りは自身の希望や譲れない条件を見失う原因にもなります。

新しい仕事の探し方については、以下の記事を参考にしてください。

【対処法】

- 退職前から逆算してスケジュールを立てる:次の職場を探す準備期間を確保し、焦りを抑制する。

- 第三者に協力を求める:エージェントや転職サイトで複数企業を比較し、求人内容・社風・待遇を見比べる。

- 面接後に振り返りノートを作成し、応募先ごとの良し悪しを整理してから意思決定する。

関連記事:新しい仕事の探し方を紹介!年齢別でコツや注意点も解説

短期離職を終わらせるための4つのポイント

短期離職を繰り返さないためには、自己分析や企業・業界研究、転職理由の整理、エージェント活用が欠かせません。短期離職を終わらせるための4つのポイントを紹介します。

- 自己分析を丁寧に行う

- 企業研究・業界研究をしっかり行う

- 転職理由を前向きに整理する

- 転職エージェント利用する

自己分析を丁寧に行う

まずは自分自身の強み・弱み、価値観、働き方の好みを深掘りしましょう。具体的には、過去の経験を書き出し、どのような業務でモチベーションが高まったか、逆に何がストレスだったかを整理します。

自己分析する際に大切なの、得意なスキル・譲れない条件・将来のキャリアビジョンを明確にすることです。例えば、「プロジェクト管理でチームをまとめるのが得意」「ワークライフバランスを重視したい」「5年後にはマネジメント職に挑戦したい」といった軸を定めます。

自己分析シートや適性検査ツールも併用すると、客観性が高まります。こうして得た気づきをもとに、職種や業界を絞り込み、ミスマッチのリスクを減らせます。

企業研究・業界研究をしっかり行う

次に応募先企業や業界の動向を徹底的に調べましょう。公式サイトの採用情報だけでなく、SNSや社員のクチコミ、業界ニュースもチェックします。業務内容だけでなく、社風や働き方改革の取り組み、平均残業時間、離職率などの数値も確認すると、実態が見えやすいです。

また、同業他社と比較することで、自分の市場価値や成長機会を把握できます。面接前にはビジネスモデルで興味を持った点、業界内で今後注目すべきテーマなどを整理しておき、質の高い質問を用意しましょう。企業研究・業界研究をしっかり行うことで入社後のギャップを避け、職場環境のミスマッチを回避できます。

転職理由を前向きに整理する

転職理由は面接で必ず問われる質問です。そのため、ストーリー性を持たせて整理します。ネガティブな経験も学びや次へのステップとして再構築しましょう。例えば「前職では開発工程の一部しか経験できなかったため、上流工程にも挑戦し、幅広いスキルを身につけたい」といった形です。

具体的に「いつ」「何を」「どのように学んだのか」「今後どのように活かすのか」を盛り込み、自己成長の軸を示します。加えて、応募企業で実現したい目標や貢献ポイントをセットで伝えると、志望度の高さもアピールできます。

このように前向きな言い換えと明確なビジョンで、短期離職の不安を払拭しましょう。

転職エージェント利用する

転職エージェントは、自分だけでは得られない企業情報や非公開求人、書類・面接対策を提供してくれます。エージェントと面談することで、自己分析結果や希望条件を共有し、キャリアアドバイザーから客観的なフィードバックが得られます。

また、業界動向や面接官の視点を教えてもらい、応募書類のブラッシュアップや模擬面接を通じて受かりやすい準備が可能です。さらに、複数の求人を比較検討できるため、焦って条件に妥協するリスクも減ります。エージェントを上手に活用しながら、自分に最適な求人を見極め、安心して次の一歩を踏み出しましょう。

まとめ

短期離職は在籍期間や回数、理由によって転職活動に影響します。自己分析や企業研究でミスマッチを防ぎ、前向きな転職理由を準備すれば、不利な印象を払拭できます。しかし、入社してすぐに退職するため、退職交渉や手続きに不安が残る方も多いのではないでしょうか。

そのようなときは退職代行サービスの利用がおすすめです。専門のスタッフが会社との連絡や必要書類の手配を代行し、退職手続きを円滑に進めます。心身の負担を軽減し、新たなキャリアスタートに集中できます。

退職に関する悩みや不安がある人は、退職代行ほっとラインへご相談ください。

コメントを残す